【壮观推介】黄土地上的红色小镇——界石铺

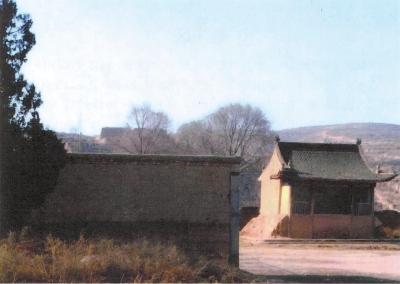

1935年的深秋,毛泽东率领中央红军突破敌军的围追堵截,于10月3日在此宿营。现在,这里已经成为静宁县界石铺红军长征毛泽东旧居纪念馆。

一 走进纪念馆,红色旅游景区的宏伟建筑规模尽收眼底,这里分别坐落了“主题雕塑”“毛泽东旧居”“红军楼”“缅怀厅”“追忆厅”“俱进厅”和“红色记忆长廊”等大型的建筑主体。 在“主题雕塑”前,解说员刘瑞介绍说:“这座造型雄伟的雕塑主题是‘中心基点,胜利指针’,它是以我国古代的日晷作为主题雕塑造型的基本元素,日晷内圆面凸雕关于红军在界石铺的电文,外圆面凸雕红军长征会师的欢庆场面,整个造型像一个充满张力的圆环,围合天地之气,凝聚长征精神。”主题雕塑的平面是以“中”字为型,寓意突出界石铺在三大主力红军胜利会师的“中心基点”作用。而红军战士的铜像恰好站在基点位置上,中线寓意长征之路,这些红军战士仿佛从历史的时空隧道走过。一根五角星的日晷指针,分9节,通高15米,寓意1936年9月15日中央关于界石铺战略地位的第一次电文。电文指出:“四方面军宜在五天至七天内以主力出至隆德、静宁、会宁、定西大道,控制以界石铺为中心之有利基点,迟则界石铺通渭大道有隔断之虞。”这根日晷犹如定海神针一般,把历史定格在这一刻,并随着阳光的变换,投影指向内圆的不同时刻的电文,把历史与现在串联起来,起到了一个基点的作用,同时把长征的精神之气汇集于一点,突出“中心基点”的“基”字。 整座雕塑构思巧妙、立意深刻、独具匠心,充分表现了红军生生不息的长征精神和界石铺在长征历史中的重要地位。

二 解说员的一席话,把记者带进了那个战火纷飞、艰苦卓绝的岁月,领略着长征的气魄,感受着长征的精神,捕捉着长征的灵魂。 1935年9月27日,红军陕甘支队长征到达通渭县榜罗镇时决定:“以陕北苏区作为领导中国革命的大本营。”10月2日,红军占领通渭县后,蒋介石急调十万大军在西兰公路、六盘山地区布置两道封锁线。红军于当地补充粮秣之后,为迅速越过敌人封锁线——西兰公路,当夜凌晨3时紧急离开了通渭县城。 陕甘支队(后为中央红军)所辖的三个纵队分3路向静宁县界石铺行进。10月3日,这个支队的右路一纵队进入静宁县四河乡的水岔,途经麻岔、四河、红寺乡的吊岔、红寺,宿营于界石铺祁岔村的冯家大庄。右路三纵队到达朱家山、水鱼、上河一带宿营。中路二纵队为中共中央和中央军委机关,由叶剑英、邓发、张经武、蔡树藩、罗瑞卿指挥。中央领导毛泽东、周恩来、张闻天、王稼祥、博古、杨尚昆、张云逸、邓小平当日晚宿营界石铺,住进了界石铺街道北面一户较富有的张家居民小院,(现位于中国工农红军长征界石铺纪念馆内)。 因为红二十五军之前奠定的群众基础,陕甘支队到达界石铺一带时,远远看见红军过来,农民纷纷欢迎红军的到来,红军每天到街上给群众扭秧歌、说快板、演文艺节目。 10月4日上午,红军侦察到从西安方向开过来的国民党当局由西安给毛炳文部运送粮食、被服、鞋袜等物资的10余辆辎重汽车,立刻组织了一个连的精兵力量,埋伏在高家堡到界石铺之间的公路旁。正午时分,十几辆辎重车毫不知情地开进了荷枪实弹的包围圈……。这一仗红军缴获了大批军用物资,全部运到了界石铺总队。尽管当时红军缺吃少穿,可红军下午就在庆圣楼召集老百姓开会,把一部分物资分给了穷人。当时,由于当地的群众对红军不了解,开始好多人都不敢到戏楼来领东西。红军就挨家挨户地叫人,做工作、讲道理,老百姓也就放下了戒心,聚集到戏楼前,听红军讲政策,帮红军喊口号,领红军发的东西。导游小刘说,据很多老红军和当地群众回忆,那天这里聚集了有1000多群众。肖华、邓颖超等人都在台上进行了演讲。向老百姓们传播革命思想、宣传抗日主张。随后,就将战利品分发给了贫穷的老百姓。善良的百姓记住了红军的恩情,并将这种感情反映到戏楼上。从这以后,他们就将庆圣楼改为“红军楼”。新中国成立后,当地群众又在楼前立了一座石碑,记录下这段难忘的历史。 据说,蒋介石获悉毛泽东到达界石铺的消息后,十分震惊。1935年10月初,蒋介石决定转移“剿匪”大本营到西北,兼任西北“剿匪”总司令,张学良兼任副司令,在西安专心致志对付已经北进到六盘山附近的毛泽东。这天,蒋介石问张学良,“毛泽东现在到了哪里?”。“据侦察,在界石铺。”张学良回答。蒋介石闻言,心中直犯嘀咕,又问道:“哪两个字?” “界限的界,石头……”张学良突然觉得这地名一说出口有些别扭,怎么这地名和蒋委员长同名,又连忙解释说:“这个地方属甘肃省静宁县,大概是静宁与会宁的分界地点,所以才这么称呼。” “把毛泽东撵出那个地方再打。”蒋介石对毛泽东竟然踏脚在与他名字谐音的地方感到愤慨和不能容忍。 此时,在界石铺的毛泽东也察觉到了这个地名与“蒋委员长”同音,他笑着在街石上连跺三脚,说:“我们踏上了蒋介石的脊梁骨,再用劲一踹,他就要趴下了。” 彭德怀等人都笑了,也在街石上跺跺脚,跨步而过。 蒋介石急电西北“剿匪”军第三纵队司令毛炳文要把毛泽东等主要领导赶出界石铺,于是,一段“界石铺白马救主”的佳话流传至今。 据毛主席警卫陈昌奉的回忆,1935年10月5日凌晨,拴在主席屋子外面的白马忽然好像受了惊吓,刨动前蹄,嘶叫不停,陈昌奉把这一情况报告了毛泽东,他感觉到这是一个危险的信号,立即下令整个军队撤离。拂晓时分,陕甘支队离开了界石铺,向东湾、中寨山道单行迤逦前行,向北前往兴隆镇、单家集一带。就在队伍刚刚撤离不久,接到蒋介石指令的国民党毛炳文军的3个团从西南方向15里之外追到界石铺,却扑了个空。 如今这匹白马的塑像就在界石铺纪念馆毛主席住过的那间坐东朝西的屋子旁边。导游小刘站在这匹充满传奇色彩的白马前,诉说着那段惊心动魄历史瞬间,让红色的足迹深深的嵌在了黄土地上。

三 1937年出生的继红村原党支部书记王志和,当了36年的村支书。他说,毛主席率领红军长征留宿在界石铺,不仅把红色的足迹留在了继红村,而且把红军长征精神留在了继红村。我们继红人靠长征精神修梯田、改山道、种植全膜洋芋和早酥梨。如今,我们村改变了贫穷落后的面貌,村民们从破旧的土坯房搬进了小康屋,吃上了自来水,家家都有致富的早酥梨果园。村民的生活好比芝麻开花节节高呢。 记者来到了邻近毛主席旧居不远的一处农家院,刚进门,就看到前院小花园里,鲜花盛开,梅李子树上果实累累,后院贴着瓷砖的小康屋干净整洁。这是王志和老人的家,他一边给园子的鲜花浇水,一边告诉记者,在红军长征精神的影响下,我的4个儿子全部在部队当过兵,其中有2个儿子在西藏和宁夏服役,一个儿子还上过老山前线。我家务作的一亩早酥梨果园每年都有3000多元的收入,你瞧,路边上摆的那个早酥梨摊就是我和老伴务作的果实,个大、香甜,过路司机都抢着买呢。现在我们一家四世同堂有16口人,孩子和孙娃子都在外地和县城生活。我们一家人和谐幸福的生活是托了红军和共产党的福! 王志和一家人的幸福生活是界石铺镇农民群众生活的一个缩影。界石铺镇镇长张乾龙告诉记者,我们镇有22个村,以前就有10个贫困村,由于没有主导产业,基础条件差,海拔高,降雨少,不适应种植苹果,群众的生活十分艰苦。在精准扶贫攻坚战中,镇上从改善基础设施入手,为农民群众修路、通水、通动力电。去年,全镇有21个村的群众告别了苦涩水,喝上了香甜的自来水,硬化路通到了家门口。镇上通过发展早酥梨和养牛、养鸡产业,群众靠支柱产业走上了致富路,今年,全镇有60%的贫困户住上了新房子,村民的人均收入大幅度增长。 80年前,红军把长征的足迹印在了静宁这块红色的热土上,今天,静宁县各族干部群众踏着红军的足迹,在新长征的路上书写着壮美的诗篇。静宁县委书记王晓军说,红军长征精神激励着一代又一代的静宁人,在黄土高原上种植出了中国最好的苹果,在苦甲天下的贫瘠土地上培养出了一批批莘莘学子。目前,苹果、教育已经成为静宁县的两大品牌,全县干部群众靠这两大品牌,高举红军长征精神,在精准扶贫的新长征路上奋发有为,扎实工作,向着全面建成小康社会奋力冲刺。

[编辑:甘肃壮观天地旅游客运有限责任公司] [返回顶部] |